#민화, 틀을 벗다

정교하게 복원된 그림닷컴 민화는 길상석사(吉祥昔事)를 담고 있기에 감사함을 표현할 수 있는 최고의 선물로 사랑받고 있습니다.

화접도

사랑하는 이와 풍요롭게 오래오래 살기를 바라는 마음을 담았습니다. 그림 속의 모란은 부귀영화를 이리저리 노니는 나비는 부부간의 기쁨과 사랑을 의미합니다.

화접도 2폭 세트 (원목띠움)

책가도

책가도는 선비사상과 자녀의 면학열을 고취하기 위하여 각종 문구와 서적을 그려넣은 민화입니다. 서책을 중심으로 진열된 여러가지 진귀한 기면과 문구등이 입체감 있게 표현되어 있습니다.

왼쪽부터 책가도 2폭 1, 문방도 S1

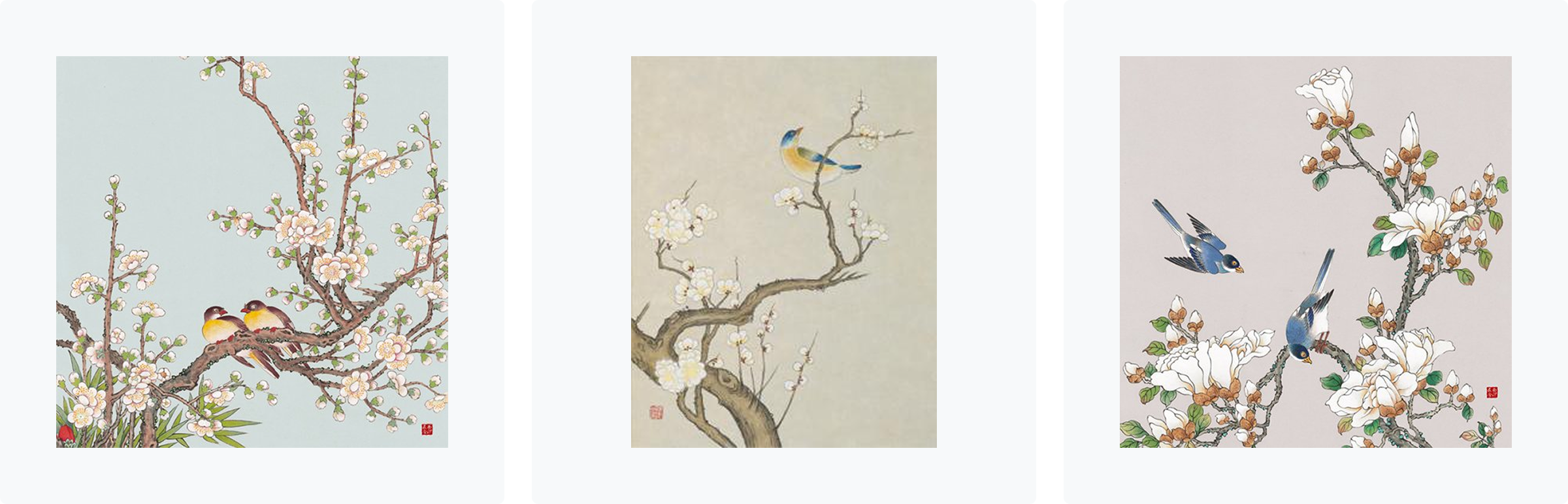

화조도

부괴와 장수, 합격 승진 등 다양한 소망이 담겨있으며 부부가 일평생 맺어지길 바라는 마음 외에도 사람과 사람 사이에 정겹고 후덕한 경사만 이어지길 기원하는 의미들이 상징적으로 표현되어 있습니다.

왼쪽부터 신사임당 (화조도 12폭 매화 대나무 새), WHHACHHO 화조도 파랑 (스타트업 협찬그림)

왼쪽부터 화조도 S5, 신사임당 (화조도 12폭 매화와 새), 화조도 S3

#민화의 현대적 재해석

전통민화를 현대적인 감각으로 재해석한 독창적인 작품으로 무채색의 일상공간을 더욱 풍요롭게 만들 수 있습니다.

김경희 작가

기분 좋은 새해의 덕담처럼 복을 담아 동그랗게 배가 오른 달항아리

왼쪽부터 바램 6폭 (Vase of Happiness), 달항아리 Wave 꽃, 달항아리_화원 華園

이숙자 작가

봄볕 가득한 서정적인 화초이야기가 들려오는 작품

왼쪽부터 WHHACHHO 화조도 분홍, 민화 WHHACHHO 화초밭 가로, 민화 WHHACHHO 화초밭 초록

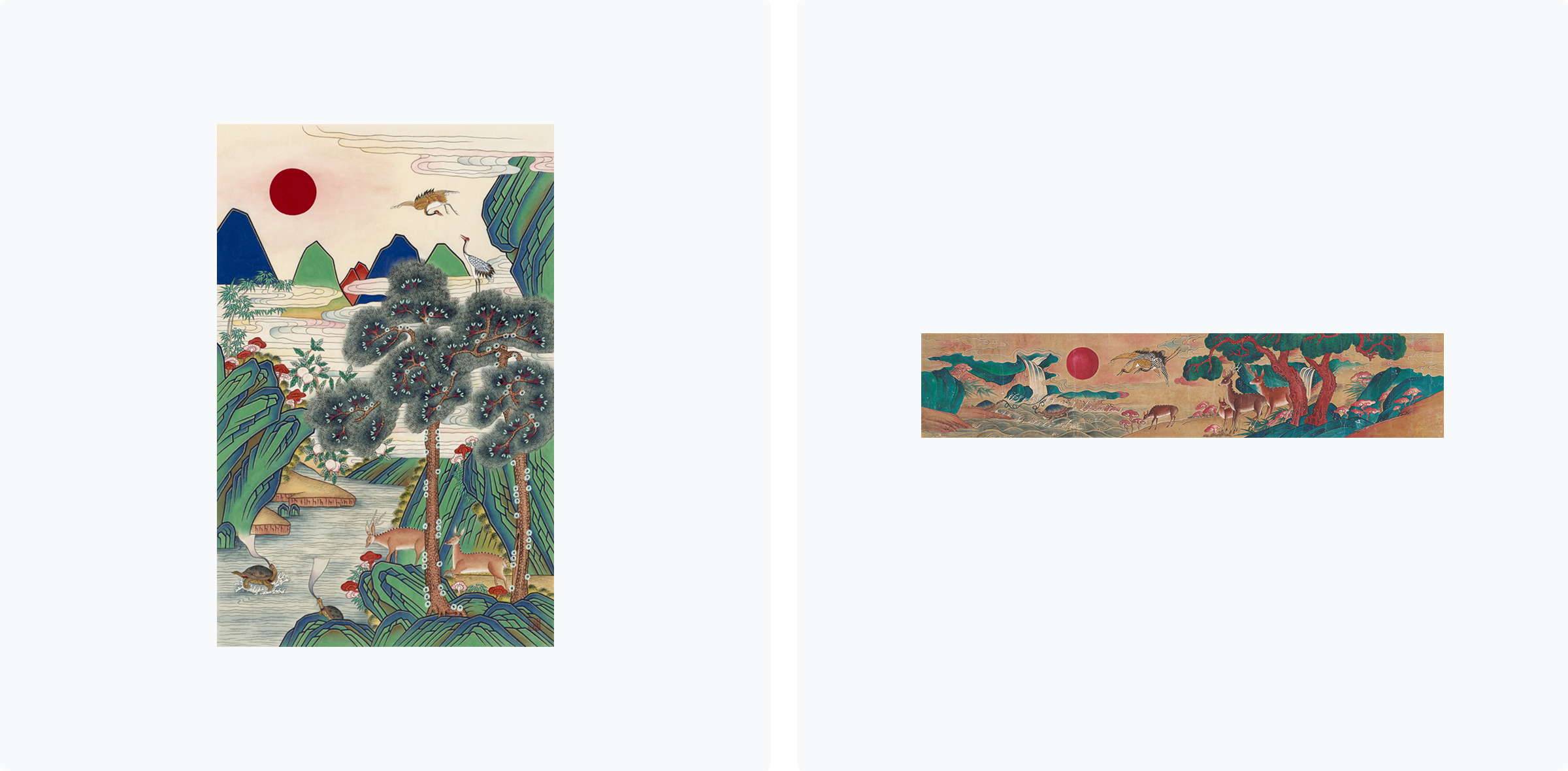

십장생도

십장생은 불로장생의 상징인 열가지 물상, 즉 해, 구름, 물, 돌, 소나무, 대나무, 블로초, 거북, 학, 사슴 등을 말하고 모든 장생물로 자연숭배의 대상이 되고 있습니다. 옛사람들은 이를 좋아하여 시문, 그림, 조각 등에 많이 이용하였고 민화에서는 열 가지 장생물을 한 화면에 배치하여 장생도(長生圖)라 이름 붙이고 세화로 그리기도 하고 회갑잔차를 장식하는 수연병풍(壽宴屛風)으로 쓰기도 했습니다. 소나무 : 많은 종류의 나무들이 있는데 유독 소나무만이 그림의 소재로 자주 등장했던 이유는 쉽고 친근하게 대할 수 있다는 점과 연관이 있겠으나 사시사철 푸른빛을 간직함으로써 절개나 지조, 십장생의 하나로 불로장생, 정월(正月), 새해등을 뜻하기도 하여 세화(歲畵)로도 많이 그렸습니다.

왼쪽부터 십장생도, 십장생도

모란도

모란은 꽃 중의 왕으로 일컬어지며 그 자태의 화려함으로 인해 ‘부귀(富貴)라는 의미를 갖게 되었습니다. 모란 그림은 주로 병품으로 꾸며서 신방이나 안방 장식에 쓰였고 제례용이나 궁중에까지 다양하게 사용되었습니다. 혼례식에서 쓰인 모란병풍의 그림에는 벌이나 나비를 함께 그리지 않고 단독으로 모란만 그리는 경우가 많습니다. 모란도에 그려진 꽃은 여자 혹은 신부로 괴석은 남자 혹은 신랑으로 비유해서 음양사상으로 풀이하는 학자도 있습니다. 그래서 모란도 병품은 혼례 때 외에도 신혼부부의 신방을

장식하거나 회갑 같은 좋은 날에 쓰였습니다.

일연(一然)이 쓴 삼국유사에 전하는바에 의하면, 삼국유사에는 “당나라 초에 당태종 이세민이 모란꽃 그림과 꽃씨를 신라로 보내왔는데 덕만공주(후의 선덕여왕)가 그림을 자세히 들여다 보고는 ’꽃그림에 나비가 없으니 이 꽃은 향기가 없을 것이다’라고 했는데, 씨를 심어 꽃이 피고보니 과연 그러했다.”라고

적고 있습니다. 그런 일화로 모란에 벌과 나비를 그리지 않는 것인지 모란에 향기가 없다고 믿게 되어 벌이나 나비를 함께 그리지 않는 것인지는 알 수 없습니다. 분명한 사실은 모란은 향기없는 꽃이 아니라는 점이며 모란꽃에도 벌이나 나비가 찾아듭니다.

민화이야기, 디자인하우스, 윤열수지음 p81 ~ 82 내용축약

왼쪽부터 모란도, 모란도 1, 모란 Ⅰ

오봉도

조선시대 오봉산(五峰山)동악(금강산), 서악(묘향산), 남악(지리산), 북악(백두산), 중악(삼각산)으로 한반도 금수강산의 핵심을 이루고 있습니다. 상서로운 파도 뒤에 금빛으로 빛나는 산과 좌우에 음양의 근원이며 우주의 핵심인 해와 달을 그렸습니다. 일월오악도 병풍 앞 중앙에 어좌가 놓이는데 이는 하늘 아래 최상의 자리임을 뜻합니다.

일월오봉도

미인도

왼쪽부터 신윤복 미인도 (전모를 쓴 여인), 채용신 팔도미인도 8곡병 (평양미인), 미인도

백수백복도

민화 문자도는 대개는 병풍 그림으로 그려졌고 그 종류에는 효제도와 백수백복도가 주종을 이루었습니다. 그림은 아니지만 수(壽)자나 복(福)자를 수 많은 형태로 도식화해서 마치 그림을 그려 놓은 백수백복도(百壽百福圖)가 있습니다. 상서로운 의미를 가진 글자를 반복해서 씀으로써 그 글자가 나타내는 의미를 더욱 강조하고자 했던 의도를 담은 것입니다. 현대그래픽이나 디자인에서도 신기할만큼 다양하게 전개되는 백수백복은 동물,용,새,그릇,나무 등을 소재로 그리기도 합니다. 글자모양들이

현대 디자인에서도 따를 수 없을 만큼 다양하고 아름다운 상징성과 조형성을 지니고 있습니다.

왼쪽부터 백수백복도 8폭 I, 백수백복도 8폭 II, 백수백복도 8폭 III, 백수백복도 8폭 Ⅴ

호작도

✨ 전통의 아름다움, 호랑이와 까치의 길상화

호작도(虎鵲圖)는 조선시대부터 이어져 내려온 대표적인 민화로, 호랑이와 까치가 함께 등장하는 그림입니다. 호랑이는 용맹과 권위, 잡귀를 물리치는 힘을 상징하며, 까치는 기쁨, 좋은 소식, 행운을 전하는 상서로운 새로 알려져 있습니다. 따라서 호작도는 예로부터 집안의 안녕과 복을 부르고, 악귀를 물리치는 벽사(辟邪)의 의미로 많은 사랑을 받아왔습니다.

왼쪽부터 호작도 (까치와 호랑이), 호작도 (까치와 호랑이) Ⅱ, 호작도 (까치와 호랑이) Ⅲ